Психотерапия нового решения

Книга о деструктивных предписаниях, которые составляют основу жизненного плана человека.

Скачать книгу

Про книгу

О чем книга

В книге «Психотерапия нового решения» Мэри и Роберт Гулдинги продолжают идеи Эрика Берна о жизненном сценарии. Они акцентируют внимание на деструктивных предписаниях, с которыми дети соглашаются в процессе воспитания. Послания воспринимаются через жесты, мимику, интонацию и действия окружающих. Они прочно укореняются в подсознании и составляют основу жизненного плана человека.

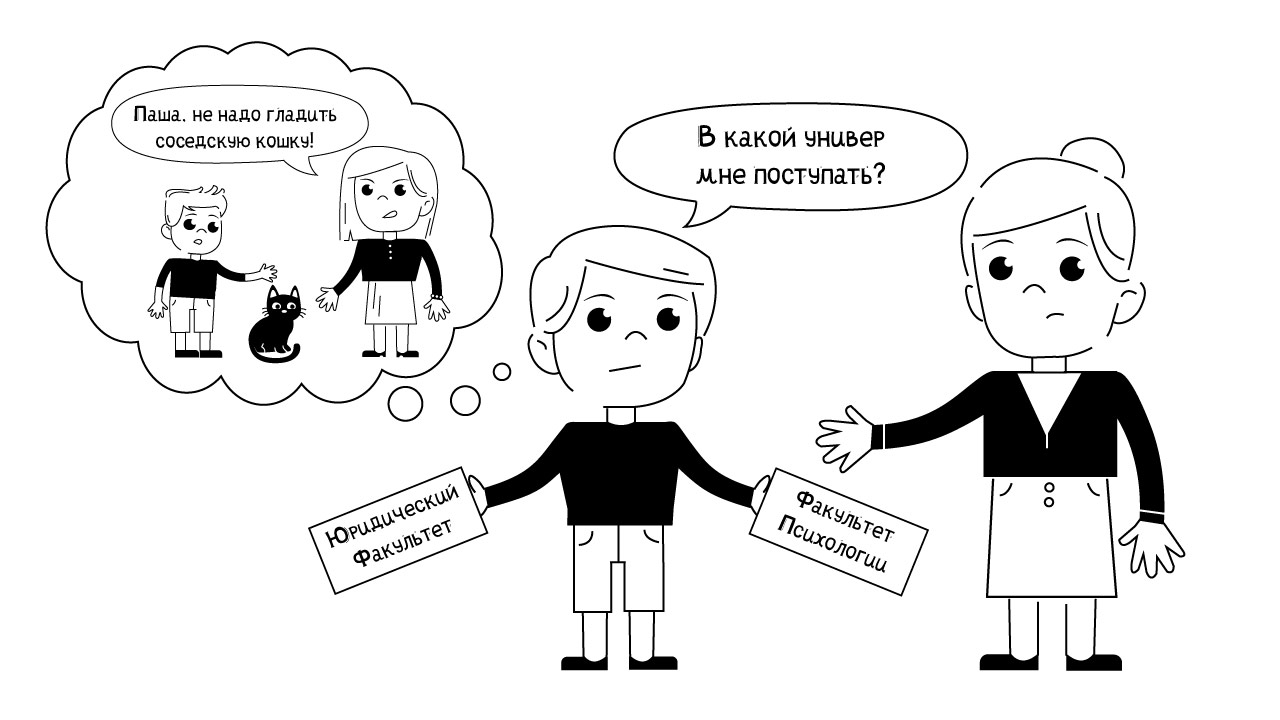

Гулдинги считают, что во взрослом возрасте люди неосознанно принимают решения на основе деструктивных предписаний. Например, в детстве родители запрещали ребенку совершать обычные поступки — лазать по деревьям, играть на ступеньках или кататься на роликах. Во взрослом возрасте такому человеку может быть сложно принимать решения — он не верит, что может поступить правильно без чужих советов.

Авторы описывают 11 деструктивных родительских предписаний:

- «Не делай».

- «Не будь».

- «Не сближайся».

- «Не будь значимым».

- «Не будь ребенком».

- «Не взрослей».

- «Не добейся успеха».

- «Не будь собой».

- «Не принадлежи».

- «Не будь здоровым».

- «Не будь нормальным».

В книге можно найти и двенадцатое предписание — «не думай» — которое выделено отдельно.

Гулдинги рассказывают:

- при каких обстоятельствах передается каждая из установок;

- какие фразы при этом говорят родители;

- к каким последствиям это приводит.

Авторы описывают, как избавиться от деструктивных предписаний. Для этого они предлагают принять «новое решение» — изменить шаблон поведения, который знаком человеку с детства. О том, как это сделать, можно узнать из книги.

Чем может быть полезна

Книга поможет разобраться, какие родительские предписания мешают человеку жить счастливой, насыщенной жизнью. Метод Гулдингов позволяет проработать травмирующую детскую ситуацию и отпустить все эмоциональные привязки, которые связывают человека с этим воспоминанием. Он снова мысленно возвращается в детство, переживает те же эмоции, однако в этот раз действует по-другому — противостоит своему «обидчику», разговаривает с ним, прямо выражает свои чувства. Такой способ помогает отпустить прошлое и сосредоточиться на настоящем — спокойном и счастливом.

В чем поможет разобраться

- как научиться проще реагировать на тревожные события, когда каждый день читаешь новости о коррупции, безработице и сложной политической ситуации;

- как чувствовать себя увереннее на собеседованиях;

- как перестать бояться новых задач и не срывать дедлайны;

- почему мы чувствуем себя несчастными на высокооплачиваемой и престижной работе;

- почему человек доедает все до последнего кусочка, даже если наелся и больше уже не хочет;

- как фразы родителей «вырастешь — поймешь» и «иди домой, ты замерз» влияют на дальнейшую жизнь человека.

Когда и почему написана

Книга была опубликована в 1979 году. В ее основу легли знания и опыт, которые Мэри и Роберт Гулдинг получили за 15 лет работы в групповой и индивидуальной терапии. В книге они описали основные идеи «терапии нового решения» и поставили перед собой две цели:

- научить психотерапевтов лечить пациентов с помощью их подхода;

- помочь людям самостоятельно разбираться в своих проблемах и внутренних конфликтах.

Авторы указывают, что не видят противоречия между этими двумя целями. Их аудитория — это психотерапевты, но они не считают, что врачи наделены магической силой, которая недоступна их пациентам. Поэтому «Психотерапия нового решения» может помочь и обычным людям разобраться в своих внутренних проблемах.

Читаете Гулдинг?

Приходите обсуждать

Про автора

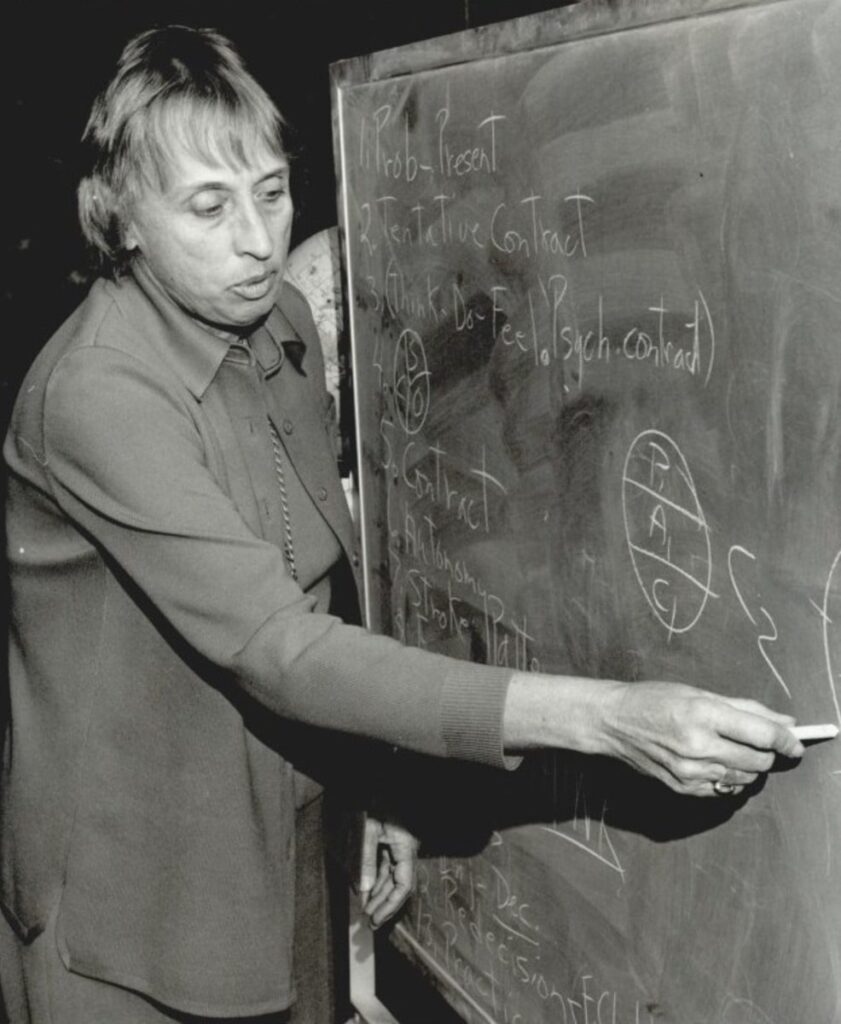

Мэри Гулдинг. 1925-2008 гг. США

О ранних годах жизни Мэри почти ничего не известно. Первые моменты биографии датированы 1960-м годом — в это время она получила степень магистра социальной работы в Школе Социального Обеспечения Калифорнийского университета в Беркли и стала работать терапевтом.

В этом же году в Филадельфии Мэри начала посещать семинары Эрика Берна — знаменитого психиатра и создателя транзактного анализа. Каждый вторник он проводил встречи с терапевтами, которые были заинтересованы в его подходе. Там они обсуждали клинические случаи, жизненные сценарии и методику работы с пациентами.

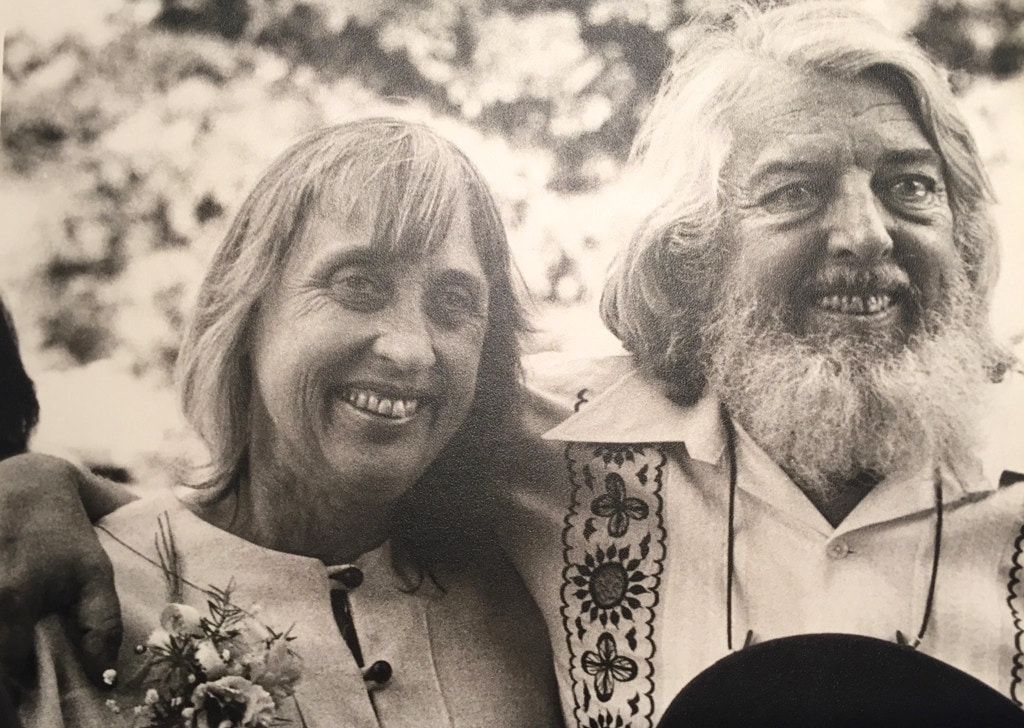

Посещение этих семинаров принесло Мэри много новых знакомств. Она стали общаться с Фрицем Перлзом — основоположником гештальт-терапии — и Вирджинией Сатир — психологом в области семейной терапии. Оказалось, что все они живут всего в часе езды друг от друга. Это позволило им встречаться чаще в неформальной обстановке. Встречи проходили с 1965 по 1970 год. На них каждый из участников — имена которых со временем войдут в историю психологии — старался найти оптимальный подход к лечению пациентов. Семинары Эрика Берна принесли Мэри и еще одну важную встречу — с будущим мужем Робертом Гулдингом.

В конце 1960-х годов Мэри с Робертом разработали собственный метод, который назвали «терапией нового решения». Он является синтезом транзактного анализа и гештальт-терапии. Гулдинги посвятили ему три книги — «Психотерапия нового решения», «Сила пациента. Транзактный/гештальт подход к психотерапии» и «Как освободиться от ненужного беспокойства и направить свои тревоги на полезные действия». На русский язык пока что переведена только первая. Позже они основали и возглавили Западный институт групповой и семейной терапии в Калифорнии.

Мэри Гулдинг стала членом Попечительского Совета Международной Ассоциации Транзактного Анализа и обучающим терапевтом этой организации. Она преподавала транзактный анализ, вела групповую терапию изменения решения, читала лекции по всей Европе, в Южной Америке, Японии, Новой Зеландии, Австралии, в США, Канаде и Мексике.

В последние годы жизни Мэри не занималась терапевтической практикой, а посвящала время семье и работе над книгой «Кто живет в твоей голове? Забавные и простые способы дать отпор врагам и освободить место для союзников». Книга вышла в 2006 году.

Кто повлиял на ее взгляды

В 1960-х годах Мэри познакомилась с Эриком Берном — психиатром и создателем транзактного анализа. Она стала посещать его семинары, которые проходили раз в неделю в его офисе в Филадельфии. На встречах он рассказывал о принципах созданного им терапевтического подхода, методике работы с пациентами.

Мэри понравилось, что Берн предлагал краткие, простые и эффективные способы, которые могли бы привести к быстрым изменениям в жизни пациентов. В то время психотерапия и психоанализ требовали длительных проработок глубинных чувств, на лечение могли уходить годы. Берн же старался помочь человеку «здесь и сейчас». В книге «Психотерапия нового решения» Гулдинг вспоминает, как перед выходом к пациентам он останавливался и спрашивал себя: «Как я могу вылечить каждого в этой группе сегодня?». Такой подход к работе ее впечатлил, и она — вместе с будущим мужем Робертом — стала одной из первых последователей Берна.

Чем известна

Мэри Гулдинг известна как транзактный аналитик и последовательница Эрика Берна. Вместе с мужем Робертом она разработала «терапию нового решения». Этот метод является синтезом транзактного анализа и гештальт-терапии. Из гештальт-терапии они взяли технику работы с одним, двумя или тремя пустыми стульями. На каждый из них они «сажали» эго-состояния человека, позволяя им выговориться и уладить внутренний конфликт. А три эго-состояния — Родитель, Ребенок и Взрослый — составляют основу транзактного анализа.

В ходе работы над «терапией нового решения» Гулдинги сформулировали 11 деструктивных родительских предписаний. Они влияют на поведение человека во взрослой жизни и заставляют жить по заложенному с детства сценарию. За свои разработки Гулдинги получили Научную премию имени Эрика Берна от Международной Ассоциации Транзактного Анализа. О своем новом подходе в психотерапии они написали три книги.

В терапии новых решений клиент — это ведущий актер в пьесе с победным концом. Терапевт является и режиссером, и сценаристом некоторых сюжетных ходов и, по необходимости, переводчиком. Участники иногда исполняют роль «других» в спектакле, иногда становятся помощниками терапевта, но всегда являются заинтересованными и подбадривающими зрителями.

Проблема с первым вопросом состоит в том, что «группа» ничего не чувствует, ибо является единством социальным, а не эмоциональным. Со вторым вопросом связана дополнительная проблема — ни один человек не может ничего заставить чувствовать другого; каждый из нас несет ответственность за свои чувства.

Каждый раз, когда пациент пытается отказаться от собственной автономии, мы принуждаем сохранять ее. Например, пациент может сказать: «Ко мне пришла мысль». Как может мысль прийти? Кто эту мысль создал? Поэтому мы просим его сформулировать сказанное иначе, требуя доверия к собственным мыслям. Не другие люди «делают человека злым», он сам выбирает злость в ответ на действия другого — это его собственный гнев. Это утверждение — стержень нашей книги.